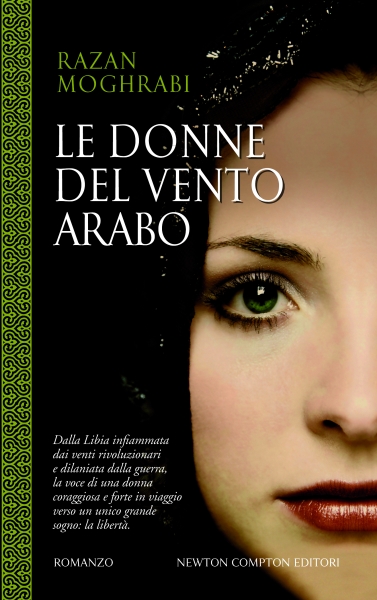

Donne del vento arabo di Razan Moghrabi, scrittrice e giornalista araba, è il primo testo di una serie di cui proponiamo la lettura, per tentare di comprendere meglio quanto succede in questo mondo vicino e difficile nello stesso tempo. Questa lunga bibliografia di autrici arabe contemporanee ci è gentilmente proposta da Chiara Comito, laureata in lingua e letteratura araba e fondatrice del blog editoriaaraba. I testi da lei suggeriti saranno un modo per conoscere dall’interno, da chi lo vive, quanto sta succedendo oggi in Libia, Siria, Palestina, Egitto, Marocco, Tunisia, paesi protagonisti di quella che è stata definita primavera araba, che in molti casi si è conclusa con storie di emigrazione. Tema quest’ultimo, insieme a quello del viaggio e dell’esilio, ai quali più di recente si è aggiungo il tema delle rivolte nelle piazze, imprescindibile nei testi di queste autrici. “Un viaggio nel mondo interiore delle nuove generazioni arabe” definisce questo tipo di letteratura Elvira Diana nella rivista Arablit diretta da Isabella Camera d’afflitto, per comprendere da vicino chi sono i migranti: “palloncini senza peso né consistenza, dall’involucro trasparente fatto di niente. Solo aria nell’aria” (citazione dal romanzo della tunisina Fatima al Ahdar).

Donne del vento arabo di Razan Moghrabi, scrittrice e giornalista araba, è il primo testo di una serie di cui proponiamo la lettura, per tentare di comprendere meglio quanto succede in questo mondo vicino e difficile nello stesso tempo. Questa lunga bibliografia di autrici arabe contemporanee ci è gentilmente proposta da Chiara Comito, laureata in lingua e letteratura araba e fondatrice del blog editoriaaraba. I testi da lei suggeriti saranno un modo per conoscere dall’interno, da chi lo vive, quanto sta succedendo oggi in Libia, Siria, Palestina, Egitto, Marocco, Tunisia, paesi protagonisti di quella che è stata definita primavera araba, che in molti casi si è conclusa con storie di emigrazione. Tema quest’ultimo, insieme a quello del viaggio e dell’esilio, ai quali più di recente si è aggiungo il tema delle rivolte nelle piazze, imprescindibile nei testi di queste autrici. “Un viaggio nel mondo interiore delle nuove generazioni arabe” definisce questo tipo di letteratura Elvira Diana nella rivista Arablit diretta da Isabella Camera d’afflitto, per comprendere da vicino chi sono i migranti: “palloncini senza peso né consistenza, dall’involucro trasparente fatto di niente. Solo aria nell’aria” (citazione dal romanzo della tunisina Fatima al Ahdar).

“Incontrare una persona decisa a lanciarsi nell’avventura dell’emigrazione è come sentir parlare della morte senza sapere cosa c’è dopo: che mondo è? Com’è fatto?” Le domande della Scrittrice, protagonista senza nome, una delle voci narranti del testo corale Le donne del vento arabo, potrebbero essere le nostre, di noi donne occidentali davanti alle immagini divenute ormai quotidiane degli sbarchi a Lampedusa. “Persone che non si arrendono ma provano una seconda e poi una terza volta, fino ad annegare o a farcela” annota ancora la Scrittrice. “A volte mi sembrano simili a quelli che si fanno esplodere ogni giorno a Baghdad o in Palestina, altre volte invece ho l’impressione che si stiano suicidando e mi chiedo: Ma quanto sono forti e coraggiosi?”.

Emigranti senza volto, di cui non sappiamo niente, che spesso finiscono annegati, e insieme a loro finisce anche la memoria.

Perché la memoria non finisca, la Scrittrice senza nome affida a Bahija, seconda voce narrante, conosciuta a casa dell’amica Huda dove Bahija fa la cameriera “una piccola memoria metallica”, un registratore.

Bahija, 35 anni, donna non attraente ma intelligente e ambiziosa, ha deciso infatti di tentare il grande salto ed emigrare in Italia sulla “barca della buona sorte”. Da qui, in diretta dal barcone, tra odori nauseabondi di pesce marcio rimasto impigliato tra le reti, vomito dei passeggeri e puzza di cherosene dentro i fusti, registra le sue impressioni, badando non farsi molestare da qualche uomo che profitta dello stare ammassati per allungare la mani. Aveva sentito raccontare infatti di donne violentate durante la traversata sotto gli occhi del marito, e nessuno che interveniva per non rischiare di essere buttati in mare.

Il viaggio di Bahija è simile a quello di milioni di migranti che “vendono l’anima agli scafisti” per realizzare un sogno: giungere in Italia e proseguire poi per la Francia, stando attenta a non fidarsi delle “mediatrici”, ma a contrattare direttamente con lo scafista, e a non farsi imbrogliare sul prezzo e sulla destinazione. Come è capitato all’amica, Umm Farah, che nel sud dell’Iraq, da dove veniva, non aveva mai visto il mare, non sapeva nuotare, e si ritrovò, dopo la traversata, al punto di partenza.

Chi sono gli emigranti lo spiegherà a Bahija un algerino, durante la traversata.

“Nel Maghreb ci chiamano “incendiari” (harraga) perché bruciamo dietro di noi la nostra storia. Niente documenta più chi siamo, le nostre qualifiche, non siamo più niente. Entriamo in Europa come corpi vivi o morti, non fa differenza, siamo solo corpi che respirano, mangiano, bevono e fanno qualsiasi lavoro pur di restare in qualche tenda uguale a quella dei campi profughi. Dovremo dimenticare la nostra lingua e rinnegare le nostre tradizioni, altrimenti saremo solo emigranti clandestini o dei terroristi. Nulla è cambiato dai tempi in cui i nostri antenati, secoli fa, andavano nel profondo dell’Africa nera a scegliersi la merce, in genere ragazzi giovani. E pagavano per questo. Invece adesso siamo noi a pagare questi nuovi mercanti”.

Bahija è marocchina, e prima di emigrare in Italia, come molti altri arabi era già emigrata a Tripoli, considerata patria dei sogni, per sfuggire al ripudio della famiglia avendo perso la verginità fuori dal matrimonio. A Tripoli pulisce lo sporco delle case dei ricchi, ma riuscirà a trasformare il rapporto di domestica in quello di confidente, amica e consigliera delle padrone di casa, in cambio di soldi. Ciò che la spinge ad emigrare però non è l’umiliazione dei lavori domestici, bensì “la sofferenza che vede intorno e che spinge le donne a trattarla e a trattarsi male”.

“Non importa cosa dirai”, aveva detto la Scrittrice a Bahija consegnandole il piccolo registratore come contributo al viaggio al posto di una somma di denaro, “metterò io le parole in ordine”.

Bahija poteva non ritornare e affondare nel mare salato, ma non è successo, e adesso la Scrittrice ascolta la sua voce dalla casa di Tripoli. Bahija ha tenuto infatti il registratore in gran cura perché quella memoria metallica rappresenta l’ultimo legame col passato, e vuole che diventi parte del romanzo ancora tutto da scrivere.

Diventare eroina, personaggia di un romanzo, non è un desiderio solo di Bahija. Altre donne chiederanno alla Scrittrice di entrare nel suo romanzo. Come Yosra che le porterà dei “foglietti gialli scritti in bagno di nascosto al marito e ai figli, con annotati i suoi pensieri, il suo dolore per diventare personaggio principale nel palcoscenico vuoto della vita”.

Si diceva un romanzo corale.

Le donne del vento vivono infatti tutte nello stesso “palazzo sul mare” dove si consuma un intreccio di ipocrisia, interessi, sotterfugi e rivalità, scambiati per amicizia. “Un fascio di rami tenuti insieme da quel filo sottile che si chiama scandalo”. C’è Yosra, 26 anni e già 5 figli, “dotata di grande femminilità” ma senza controllo sui suoi sentimenti, che pensa solo agli amanti, e soprattutto a Kamal, che la costringe a giochi erotici sadici; Suma che si distingue per la rara bellezza, ma con un matrimonio alle spalle pieno di violenza che attende da anni il certificato di divorzio. Huda, seconda moglie segreta di Adil, il marito di Safà, quest’ultima una donna ricca e viziata “ossessionata dai capelli che teneva lunghi oltre la schiena come una ragazzina”. Sa del matrimonio di Huda col marito, ma fa finta di niente perché consapevole del fatto che lei e ricca e Huda è povera, e rimarrà per sempre “una seconda”, al punto che quando Adil finirà in ospedale non le permetterà di vederlo. “I soldi che Adil le passava in un mese non arrivavano nemmeno a quanto spendeva Safà in tre giorni per i suoi acquisti personali”. Huda dal canto suo è interessata solo ai soldi di Adil e non si vergogna a dirlo. La stessa Scrittrice, del resto, è seconda moglie insoddisfatta di un uomo ricco e facoltoso e vive con lui “finchè avesse continuato a firmare per lei assegni generosi”. Per distrarsi scrive romanzi traendo ispirazione dalle storie d’amore delle donne del palazzo “ringraziando Iddio per non essere come molte colleghe che sognano di sposarsi dalla mattina alla sera”.

Attorno a loro si muovono altre amiche, altre donne tristi, con storie di disagio e di ricerca d’amore non corrisposto. Ognuna di loro ha dei segreti, alcuni dei quali inconfessabili, come l’attrazione sessuale per un’altra donna.

Ne viene fuori il ritratto impietoso di una società patriarcale, ipocrita, perbenista e conservatrice, dalla doppia morale, dove è netta la separazione tra ricchi e poveri, e dove agli uomini che hanno ricchezza e potere è permesso tutto quello che alle donne è severamente proibito, pena il carcere o la morte. Tipiche situazioni da Harem, dove sono gli uomini a condurre il gioco. Come fa Adil con Safà e Huda, entrambe fedeli e ubbidienti a lui, ma nemiche tra di loro.

Donne che nutrono sogni oltre le loro possibilità di realizzarli, e che naufragano miseramente nell’invidia per un’altra amica, nella vendetta, nel pettegolezzo, nelle bugie, nel ricatto quando serve. Affidandosi, per sopravvivere, ora alla magia, ora leggendo il futuro nei fondi delle tazze di caffè. Donne che fuggono dal mondo reale, assumendo una doppia vita parallela e scegliendo la finzione, il doppio gioco come prospettiva di vita. Sono le donne che non sono riuscite a fare il salto, e a ribellarsi.

La loro amicizia “crollerà” insieme al palazzo che verrà demolito per il piano della ricostruzione della città. Come se fosse esistito unicamente per fare da cornice alle donne del romanzo, per poi finire nell’oblio. Un palazzo a sua volta contenuto dentro la cornice di Tripoli, terza protagonista del romanzo e specchio fedele delle storie delle donne: “una città fittizia, con due anime, l’una nascosta dentro l’altra, vera e illusoria, allegra e triste al contempo. Due città, una per il giorno e le faccende pubbliche e l’altra per la notte e le cose segrete. Meravigliosa città maltrattata dai suoi abitanti dal carattere mutevole e imprevedibile; seduttiva eppure abbandonata, che guarda da lontano con l’occhio di chi annega, lanciando lunghi lamenti”. Come le donne del vento.

Ma non certo il vento di primavera che ha invece messo in movimento le donne del femminismo islamico, che combattono il patriarcato, per la conquista dei diritti. Donne come Bahija che riuscirà a dare ascolto al suo desiderio e approderà a Lampedusa, là dove “ha inizio il sogno” di molti emigranti.

Razan Moghrabi, Donne del vento arabo, New Compton, 2011, 224 pagine, 12,90 euro

PUOI SEGUIRE LA SIL SU:

PASSAPAROLA: